(Wegen fehlender Bilder ist diese Seite mit einer älteren Version verlinkt)

Der Nationalpark Manuel Antonio – an der Pazifikküste bei Quepos gelegen – ist unser nächstes Ziel. Die Straße führt durch üppig grüne Landschaft. Zum Glück hat man sich nach der Abholzung von 80 % des Regenwaldes in den 70er und 80er Jahren besonnen und heute sind nach Aufforstung wieder 50 % des Landes, das etwas größer ist als die Slowakei, von Wald bedeckt. Plantagen für das weltweit begehrte Palmöl sind dazwischen auch immer wieder zu entdecken. Die Regierung hat 27 % der 51.000 km² des Landes unter Naturschutz gestellt. Aber eine weitere Entscheidung macht mir dieses Land so überaus sympathisch: Seit 1948 gibt es kein Militär, die gesparten Kosten werden für Bildung und Gesundheit ausgegeben. Ein Resultat ist sicherlich, dass der 5 Millionen Einwohner Staat die höchste Alphabeti- sierungsrate Mittelamerikas und mit ca. 750 US$das zweithöchste Durchschnittseinkommen pro Kopf in Mittelamerika hat.

Der Bus fährt die 111 Kilometer bis zum Eingang des Nationalparks in 3,5 Stunden. Ein paar Minuten davon entfernt liegt unser Hostel mit schönen Zimmern und einem kleinen Pool. Und in fünf Minuten sind wir Strand, wo die Wellen in schöner Regelmäßigkeit die Badenden umwerfen. Zum Glück sind kaum Steine im Wasser und der Sand ist fein und weich. Was für eine Kraft die Wellen schon bei ein bis zwei Metern Höhe entwickeln, kaum ein Bikinioberteil bleibt an seinem Platz. Da fühle ich mich in meinem Badeanzug etwas sicherer. Später unter der Dusche fällt jede Menge Sand heraus, wie der wohl darein gekommen ist.

Um den Parkeingang herum sind in den letzten Jahren Hotels, Hostels, Läden und Restaurants entstanden. Tagsüber kommen noch die mobilen Händler dazu. Wir staunen nicht schlecht, als wir am Morgen ein Lokal zum frühstücken suchen, hier war doch gestern Abend absolut nichts los. Jetzt kann man sich hier alles mögliche kaufen und zwischendrin laufen etliche Männer mit einem Spektiv auf einem Stativ herum und bieten Führungen durch den Park an.

Die meisten Lokale haben nur halbhohe Wände und ein Dach. Kalt wird es hier nie, und vor dem häufigen Regen ist man ausreichend geschützt. Wir können beim frühstücken wunderbar Vögel beobachten. Zwei schwarze Vögel mit leuchtend rotem Rücken fliegen in den nahe stehenden Baum. Ein Stück weiter bauen zwei Maskentyranne am Stamm einer Palme unter den verwelkten Blättern eines Epiphyten (Aufsitzerpflanze) ein Nest. Die Vögel schleppen lange Halme heran und stopfen und polstern eifrig.

Plötzlich kommt ein Swainson-Tukan mit dem gelb/kastanienbraunen Schnabel angeflogen, ein zweiter bleibt ein Stück weiter im hohen Baum hinter der Palme. Aufmerksam beobachten die Vögel die fleißigen Nestbauer, dann nähert sich einer. Tapfer versuchen die viel kleineren Vögel den Tukan zu vertreiben, aber wehrt sie mit mehreren Flügelschlägen ab.

Mal mit dem rechten dann mit dem linken Auge schaut er in das Nest und beginnt dann, es mit seinem Schnabel zu zerstören. Glück für die Maskentyranne, sie waren noch in der Bauphase und haben keine Jungen im Nest. Auf die hat es der Tukan nämlich abgesehen. Meist ernährt er sich von Früchten, aber gerade diese Art ist ein berüchtigter Nesträuber. Ich habe die Kamera dabei und drücke im richtigen Moment auch auf Videoaufnahme. Dass ich später aus Versehen den Film lösche, ihn aber mit einem Spezialprogramm rekonstruieren kann, ist eine andere Geschichte.

Um sieben Uhr gehen wir in den Nationalpark. Am Eingang werden die Taschen kontrolliert. Wasser, Sandwich und Früchte sind erlaubt, Nüsse, Kekse und andere Süßigkeiten verboten. Die Mitarbeiter, die jeden Rucksack und jede Tasche kontrollieren, müssen sich manches Mal ganz schön was anhören. Die jungen Männer und Frauen bleiben freundlich aber bestimmt. Es gab wohl immer wieder unvernünftige Besucher, die Tiere mit Gebäck usw. anlockten, daraus hat die Parkleitung Konsequenzen gezogen.

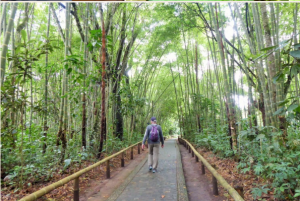

Obwohl um diese Zeit die großen Busse noch nicht eingetroffen sind, ist es ganz schön voll. Wie mag das wohl erst in der Hauptsaison aussehen? Es gibt betonierte und naturbelassene Wege. Der Park ist gut beschildert und mit Informationstafeln ausgestattet. Eigentlich erwartet man ja, das Menschen sich bei der Tierbeobachtung ruhig verhalten, aber hier schallen laute amerikanische Rufe durch den Urwald: „Oh nein – das kann ich nicht glauben – wie wunderschön – oh mein Gott!“ Bestimmt haben sie ein Faultier entdeckt, vielleicht so gar mit einem Jungen oder gar Zwillingen. Wir nähern uns der begeisterten Gruppe und sehen – einen Frosch.

Heute ist uns das Glück hold und wir können Faultiere, Waschbären, Agutis, Rehe, drei verschiedene Affenarten, Schmetterlinge und jede Menge Blattschneiderameisen beobachten. Die machen sie es sich leicht und nutzen die angelegten Wege, Stufen und Geländer, um die geernteten Blätter auf schnellstem Wege zu ihrem Bau zu befördern.

Nach ungefähr zwei Kilometern hat man die meisten Besucher hinter sich gelassen. Die geführten Touren dauern zwei Stunden und so weit laufen die Führer mit ihren Gruppen nicht. Nur zwei Frauen in Rollstühlen sind auf den gut angelegten Wegen noch unterwegs. Zu der verlockend aussehenden kleinen Bucht wollen sie dann aber doch nicht, zu steil der Weg, den sie ja auch wieder zurück müssen.

Wir ziehen gerade hinter einem Felsen Badesachen an, als ich das Gefühl habe, beobachtet zu werden. Ein über einen Meter langer Leguan liegt direkt neben uns auf dem Felsen und sonnt sich. Nach und nach entdecken wir noch andere. Im Schatten der Bäume machen wir eine lange Pause. Der Wind in den Bäumen und das Rauschen der Wellen haben eine einschläfernde Wirkung.

u.: Eisiedlerkrebse mögen Bananen

Auf dem Weg zum Aussichtspunkt La Cathedral geht es über Stufen ständig bergauf. Wir beschließen, nur die kurze Runde zu gehen. Die richtige Wahl, denn kurz darauf beginnt es heftig zu regnen. Wir stellen uns eine Weile unter, beschließen dann aber trotz des Regens weiter zu laufen. Das war die richtige Entscheidung, denn es regnet bis weit in den Abend hinein und der Park wird um 16 Uhr geschlossen. Nass bis auf die Haut kommen wir im Hostel an. Hier gibt es die Regelung, dass auf der überdachten Terrasse keine Kleidungsstücke liegen dürfen. Die Wäscheleinen hinter dem Pool im Freien sind jetzt auch keine Lösung. Wir legen alle Sachen auf den Fußboden, stellen Klimaanlage und Ventilator an und am nächsten Morgen sind sogar die Sportschuhe fast trocken.

Der Bus nach Puerto Jiménez auf der Halbinsel Osa fährt nicht am Busterminal in Quepos ab, sondern von dem weit außerhalb liegenden Hospital. Außer einer halb zusammengebrochenen Haltestelle gibt es dort nichts, weder einen Kiosk in dem man Fahrkarten kaufen kann, noch irgendeine Information. Eine junge Französin will auch in unsere Richtung. Sie hat am Vortag in Quepos Tickets gekauft und meint, dass wir eine falsche Information haben. Als nach 20 Minuten ein Bus hält, der die Stadt David in Panama anfährt, fragen wir nach unserem Zielort. Der Busfahrer bietet an, uns nach Golfito mitzunehmen, von dort kann man mit einem Boot übersetzen. Besser als die Ungewissheit ist das alle Mal. Man merkt immer wieder, Costa Rica ist kein Backpacker-Land. Hierher kommen meist organisierte Reisegruppen oder Individualreisende mit PKW. Richtige Auskünfte oder etwa Fahrpläne im Internet – Fehlanzeige.

Unterwegs fällt dem Busfahrer ein, dass es für uns viel zu gefährlich sei, mit dem Boot zu fahren. Er lässt uns in Piedras Blancas aussteigen. „Der Buss nach Puerto Jiménez kommt bald,“ verspricht er. Piedras Blancas hat eine Tankstelle, zwei Lokale und fünf Häuser. Erstaunlicherweise gibt es sogar ein Wartehäuschen aus vier Stämmen, drei Brettern und Palmwedeln. Malerisch ist es, aber nicht dicht. Als es anfängt zu schütten, drängen wir uns mit den anderen Passagieren in der Mitte zusammen. Eine Stunde später kommt tatsächlich ein Bus, sogar ein ganz moderner. Die Strecke um die Bucht herum ist wunderschön. Auf Osa liegt der Nationalpark Corcovado, der der tierreichste des ganzen Landes ist. Wir erreichen unser Ziel kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Vom Busbahnhof sind es nur ein paar hundert Meter bis zu unserem Hotel. Wir bekommen ein großes sauberes Zimmer mit zwei Betten und zwei Ventilatoren. Gleich um die Ecke ist eine Pizzeria. Die Pizza schmeckt wirklich gut, aber die Limetten-Basilikum-Limonade toppt alles, was wir bisher getrunken haben.

Der Besuch des Nationalparks ist mit Schwierigkeiten verbunden. Morgens um sechs Uhr fährt der Bus. Von der Haltestelle führt ein Fußweg 3,5 Kilometer bis zum Parkeingang. Die Tour durch den Park ist angeblich nur mit Führer möglich und dauert 5 Stunden. Zu anstrengend und zu teuer, wir verzichten. Wir fragen unseren Hotelbesitzer, ob er schon mal einen Jaguar im Park gesehen hätte. Dort nicht, aber hier in der Stadt. Als er abends seine Eltern nach Hause begleitete, stand einer keine 50 Meter vom Haus entfernt auf der Straße.

Immer wieder regnet es in den nächsten Tagen, aber in den trockenen Stunden laufen wir bei Ebbe am Strand entlang, entdecken einen Park und die „Werkstatt“ von Blattschneiderameisen. Sie haben einen großen Busch besetzt und zerlegen kunstvoll die Blätter in fingernagelgroße Stücke. Die liegen als kleiner Hügel auf dem Boden und werden nach und nach von großen Kolonnen abtransportiert. Wir folgen dem Weg über fast 100 Meter. Diese Organisation und Effizienz ist bewundernswert.

Wir sind in einem Wohnpark gelandet, geschmackvolle Häuser stehen weit von einander entfernt im dichten Grün, die Anlage wirkt richtig einladend. Reinkommen war leicht, aber der Ausgang ist nicht zu entdecken. Ein junger Mann begleitet uns zu einem Pförtnerhäuschen, wo man uns ohne Probleme neben der Rollbahn des kleinen Flughafens wieder heraus lässt.

Am frühen Morgen und am frühen Abend erfüllt ein Gekreische die Luft. Große Schwärme grüner Papageien fliegen nach einem Tag am Meer abends zurück in den Urwald. Die Nachzügler sind immer paarweise unterwegs. Zweimal sehen wir sogar die auffälligen rotbunten Aras, die größten in der Papageienfamilie.

Es regnet mal wieder und wir liegen bei geöffneter Tür auf dem Bett, als das plötzlich zu schwanken beginnt. Wahrscheinlich nur ein paar Sekunden – mir kommt es wie eine Minute vor – dann ist es vorbei. Ein Erdbeben! Die Hotelbesitzer kommen angelaufen und fragen: „Habt ihr das gespürt?“ Sie erzählen uns, dass gestern die Brüllaffen schon so unruhig gewesen seien, ein Vorzeichen. Wir waren beim Beben so verblüfft, dass wir gar nicht reagieren konnten. Genau das hat uns auch Roland in San José erzählt. Während er sich noch in seinem Sessel aufrichtet und fragt: „Was war jetzt das?“ steht seine aus Costa Rica stammende Frau schon auf der Straße. Costa Rica liegt in einer sehr aktiven Zone, deshalb baut man schon seit langer Zeit „erdbebensicher.“

Kurz darauf melden die Nachrichten ein Erdbeben mit einer Stärke von 6,1. Das Epizentrum lag an der Grenze zwischen Costa Rica und Panama, rund 30 Kilometer Luftlinie von uns entfernt. Ein paar Stunden später kommt schon eine Mail von einer besorgten Freundin, woraufhin wir unsere Familie per Whats-App beruhigen, die gar nicht beruhigt werden muss, weil sie überhaupt nichts mitbekommen hat.

Zu guter Letzt kommen wir doch noch zu unserer Bootsfahrt über den Golfo Dulce, die große Meeresbucht zwischen der Halbinsel Osa und dem Festland. Hierher kommen Buckelwale, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Bisher noch unbemerkt von den Orcas, die besonders gerne Jagd auf Walkälber machen. Auch Delfine lieben diese Bucht, doch wir bekommen während der Überfahrt keinen dieser Meeresbewohner zu Gesicht. Die Fahrt durch die Bucht lohnt sich trotzdem.

In Golfito teilen wir uns mit zwei anderen Personen ein Taxi bis zur 40 Kilometer entfernten Grenze nach Panama. Die Bequemlichkeit ist mit 6 US$ pro Person nicht zu teuer bezahlt.

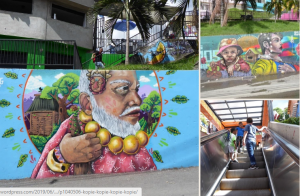

In der Stadt zeigen Jongleure von sechs bis achtzig Jahren mit Bällen, Keulen, Reifen oder allen drei Gegenständen ihr Können vor roten Ampeln. Irgendjemand reicht immer ein Trinkgeld durch die heruntergelassene Scheibe.

In der Stadt zeigen Jongleure von sechs bis achtzig Jahren mit Bällen, Keulen, Reifen oder allen drei Gegenständen ihr Können vor roten Ampeln. Irgendjemand reicht immer ein Trinkgeld durch die heruntergelassene Scheibe.