Unser Tuktuk-Fahrer vom Samstag fährt uns vom Hotel zur Busstation. Sofort rennen ihm etliche Männer entgegen, die wissen wollen wohin es geht. Einige wenden sich sofort enttäusch ab, als sie das Ziel erfahren, andere wollen uns überreden, woanders hin zu fahren. Zum Schluss bleiben zwei übrig, die uns zu einem Kleinbus bringen.

Sofort rennen ihm etliche Männer entgegen, die wissen wollen wohin es geht. Einige wenden sich sofort enttäusch ab, als sie das Ziel erfahren, andere wollen uns überreden, woanders hin zu fahren. Zum Schluss bleiben zwei übrig, die uns zu einem Kleinbus bringen.

Die Koffer kommen zusammen mit Säcken und Paketen aufs Dach. Pünktlich um 11 Uhr geht es los. Nach 100 Metern stoppt der Bus und die zwei Gehilfen, die sich schon um uns gekümmert haben, rennen draußen herum und versuchen weitere Menschen dazu zu bringen nach Monywa zu fahren. Das wiederholt sich noch etliche Male, der Bus stoppt, die beiden schreien das Fahrziel in die Gegend und dann wird es wirklich so voll, dass einer der beiden vor der Flussbrücke zurückbleibt und der andere auf dem Dach mitfahren muss. Wir überqueren den mächtigen Irrawaddy und bestaunen mal wieder die angebotenen Waren links und rechts der Straße.

Ab und zu kommen uns Ochsengespanne entgegen. Nach ungefähr 1 ½ Stunden gibt es wieder eine Essenspause vor einem Lokal, nach 15 min geht es weiter. Nach und nach wird es leerer, und der Dachhocker kann wieder neben Klaus Platz nehmen. Exzessiv kaut er Betelnüsse und spuckt den roten Speichel in eine leider durchsichtige Tüte. Nach und nach kommt eine ganze Menge zusammen. Aus reinem Selbsterhaltungstrieb schauen wir stur zur anderen Seite und versuchen auch die Nase zusammen zu kneifen. In Myanmar ist die Droge so sehr verbreitet, dass Männer nur deshalb attraktiv wirken, weil sie weiße Zähne haben. Das ständige Ausspucken, die roten Münder und Zähne, die schadhaften Gebisse sind einfach nur abstoßend. Die vielen roten Flecke auf Straßen und Wegen lassen anfangs an Messerstechereien oder Tieropfer denken, aber es sind die Rückstände der Betel-Junkies. Irgendwann ist auch diese Fahrt vorbei, wir erreichen Monywa, die Stadt mit dem größten stehenden Buddha der Welt (130 m) und wir lassen uns von einem Tuktuk zum Hotel bringen. Wir verabreden uns mit unserem Tuktuk-Fahrer für den nächsten Tag zu einem Ausflug zu den Hpo Win Daung Höhlen.

Irgendwann ist auch diese Fahrt vorbei, wir erreichen Monywa, die Stadt mit dem größten stehenden Buddha der Welt (130 m) und wir lassen uns von einem Tuktuk zum Hotel bringen. Wir verabreden uns mit unserem Tuktuk-Fahrer für den nächsten Tag zu einem Ausflug zu den Hpo Win Daung Höhlen.

Er holt uns pünktlich ab und wir rasen mit 20 km/Stunde über die Landstraße, überqueren zuerst den Chindwin, der in den Irrawaddy mündet und etwa 10 mal so breit ist, wie der Rhein bei Mainz, und später noch einen Nebenfluss. Zwischendurch sehen wir ein paar Menschen mitten auf der Straße hocken. Keine Absperrung, kein Warnhinweis, keine Warnweste, kein Aufpasser. In kleinen Körben haben sie Asphalt und bessern die schlimmsten Straßenschäden aus. Wo vorher tiefe Löcher waren, sind jetzt Beulen.

Zwischendurch sehen wir ein paar Menschen mitten auf der Straße hocken. Keine Absperrung, kein Warnhinweis, keine Warnweste, kein Aufpasser. In kleinen Körben haben sie Asphalt und bessern die schlimmsten Straßenschäden aus. Wo vorher tiefe Löcher waren, sind jetzt Beulen.

Und etliche Kilometer weiter sehen wir, wie Straßenbau in Myanmar funktioniert. Am Straßenrand liegen auf einer Seite Stein- und auf der anderen Sandhaufen. Männer und Frauen in der typischen Hockhaltung sortieren die kleineren Steine in gelbe Plastikbehälter von der Größe einer Auflaufform. Andere schaufeln Sand in ebensolche Behälter. Beides tragen sie zu einer nur für sie plausiblen Stelle und kippen die Behälter dort aus. Die großen Steine werden ein Stück weit auf der einen Fahrbahnseite und dann in Flächen von ca. 3 auf 8 Meter ausgebreitet. Dann ist ein ebenso großes Stück ausgelassen, usw. Später kommt noch eine Straßenwalze zum Einsatz, die jeweils diese paar Quadratmeter bearbeitet. Warum nicht durchgängig gearbeitet wird, kann uns niemand erklären.

Als wir die Höhlen erreichen, sind wir erstmal über den Betrieb dort erstaunt, es ist mal wieder ein Riesenfest, dieses Mal zu Ehren einer der Devas (überirdische, göttergleiche Wesen, die Gott dienen),

was die Anwesenheit etlicher Marktbeschicker erfordert

Das Angebot geht über Spielzeug, Kleidung, Werkzeug neu und gebraucht und natürlich Lebensmittel frisch und verarbeitet. Zum ersten Mal sehen wir hier große Schüsseln voller gekochter weißer Stangen. Die Frauen schälen sie und legen sie in andere Schüsseln mit Essigwasser. Es riecht leicht säuerlich: „Das sind ganz frische Bambussprossen,“ erfahren wir. Üppige Blumenkränze sind auch im Angebot und werden eifrig gekauft. Frauen und Männer tragen sie auf dem Kopf. Auch uns werden sie angeboten, ein: „Nein danke,“ wird widerspruchslos akzeptiert. Unser Fahrer hat uns seine Schwester als Führerin empfohlen und so lassen wir uns von dieser liebenswerten, klugen jungen Frau einiges erklären, was für uns unbekannt ist.

Üppige Blumenkränze sind auch im Angebot und werden eifrig gekauft. Frauen und Männer tragen sie auf dem Kopf. Auch uns werden sie angeboten, ein: „Nein danke,“ wird widerspruchslos akzeptiert. Unser Fahrer hat uns seine Schwester als Führerin empfohlen und so lassen wir uns von dieser liebenswerten, klugen jungen Frau einiges erklären, was für uns unbekannt ist.

Die beinahe 800 Grotten sind zwischen dem 14. Und 18. Jahrhundert aus Sandstein herausgearbeitet worden und in ihnen stehen, sitzen oder liegen unzählige Buddha-Statuen von winzig klein bis sehr sehr groß.

Die Höhlen sind zum Teil mit Malereien ausgeschmückt.

Während ihrer Besatzungszeit durch die Briten wurde dieser Tempel gebaut.

Die beiden zusammengeklappten Regenschirme oben in der Mitte unter den britischen Insignien bedeuten, dass das Land nicht mehr unter dem Schutz des Königs steht.

Das Gelände ist riesig, und ohne unsere ortskundige Führerin würden wir vieles gar nicht finden oder in von außen unscheinbare Grotten erst gar nicht hineingehen. Immerhin muss man jedesmal die Schuhe ausziehen.

Auf diesem Gelände leben rund 700 Affen, aber weil es am Vorabend ein großes lautes Fest mit Feuerwerk gab, haben sich fast alle in die umliegenden Wälder verzogen. Nur ein paar besonders dreiste sind geblieben. Als wir einen steilen Weg herunterklettern, sitzt über uns einer auf einem Ast. „Schaut ihm bloß nicht in die Augen,“ rät Khaing-mar „er ist Einzelgänger und sehr aggressiv.“ Natürlich gehorchen wir aufs Wort.

Nur ein paar besonders dreiste sind geblieben. Als wir einen steilen Weg herunterklettern, sitzt über uns einer auf einem Ast. „Schaut ihm bloß nicht in die Augen,“ rät Khaing-mar „er ist Einzelgänger und sehr aggressiv.“ Natürlich gehorchen wir aufs Wort.

Drei Stunden hat sie uns über das Gelände geführt. In dieser Zeit sind wir etliche Male angesprochen worden, ob wir uns fotografieren lassen würden. Viele Menschen aus der Umgebung sind extra zum Fest angereist und haben offenbar noch nicht viele Touristen gesehen. Auch eine Schulklasse, kurz vor dem Abschluss, ist hier und jedes einzelne Mädchen möchte ein Bild zusammen mit uns.

Viele Menschen aus der Umgebung sind extra zum Fest angereist und haben offenbar noch nicht viele Touristen gesehen. Auch eine Schulklasse, kurz vor dem Abschluss, ist hier und jedes einzelne Mädchen möchte ein Bild zusammen mit uns.

Und heute erfahren wir auch, was es mit dem Verbeugen vor uns auf sich hat. Wir sind durch unser Alter Buddha schon näher und stellvertretend verbeugt man sich vor uns, was sich für diejenigen positiv auf das nächste Leben auswirkt.

Nach dem Ende der Führung treffen wir unseren Fahrer in einem Lokal. Wir suchen vor der Rückfahrt nochmal die Toilette auf. Dazu müssen wir durch die Küche nach draußen. Auf der nackten Erde hocken drei Mädchen; zwei pellen Zwiebeln, eine frittiert Erdnüsse. Gut, dass man nicht immer alles weiß.

Bei der Rückfahrt machen wir an einem ehemaligen Kupferbergwerk Halt. In einer Hütte aus Palmenzweigen haust auf dem Gelände eine Familie und wäscht aus dem Abraum der Mine noch Kupfer aus. Keine Ahnung, wie sie hier in der Einsamkeit ihr Leben fristen. Das Wasser ist ungenießbar, das nächste Geschäft viele Kilometer entfernt. Man wird immer nachdenklich, wenn man sieht, wie hart manche für ihr Leben schuften müssen.

mit diesem Gefährt waren wir 80 km unterwegs

Nach sieben Stunden sind wir zurück, vier davon sind wir in diesem Gefährt durchgerüttelt worden. Wir sehnen uns nach einer Dusche und einem festen Untergrund, auf dem sich unsere Innereien wieder an ihren angestammten Platz begeben können.

Abends essen wir im Hotel. Ich habe Fleischeslust und bestelle Hackbällchen vom Schwein und „deutschen Kartoffelsalat.“ Natürlich wird er nicht an den meiner Mutter heranreichen, aber gespannt sind wir schon, nach welchem Rezept hier gekocht wird. Die Hackbällchen sind unglaublich, klein wie Rumkugeln, außen knusprig und das Fleisch ist intensiv mit Ingwer gewürzt. So Leckere habe ich die noch nirgends gegessen. Und der Kartoffelsalat? Es kommt eine Platte mit ordentlich im Rechteck gestapelten Pommes Frites und darüber wurde etwas Mayonnaise gespritzt?!

Das muss Klaus übernehmen, ich lasse mich von ihm in der Gegend herumfahren. Diese kleinen Flitzer sind prima, völlig lautlos saust man mit bis zu 40 km/Stunde herum.

Das muss Klaus übernehmen, ich lasse mich von ihm in der Gegend herumfahren. Diese kleinen Flitzer sind prima, völlig lautlos saust man mit bis zu 40 km/Stunde herum.

Der nächste, der Dhamma-yan-ghi Tempel ist besonders alt und soll wenig besucht werden, aber das trifft heute keinesfalls zu. Bus für Bus werden Menschenmassen hierher gebracht. Es gibt mal wieder ein Fest, und es ist einen Tag vor Vollmondtag. Deshalb fahren wir noch ein wenig herum zu den kleineren unbedeutenden Pagoden. Als wir zu unserem Hotel zurückfahren schafft unser Gefährt mit Mühe und Not den letzten kleinen Anstieg; die Batterie ist leer. Wir könnten jetzt ein neues Fahrzeug bekommen oder die Batterie aufladen lassen, aber für heute reicht es. Wir wollen gerne in den Pool und genießen es, das große Becken für uns allein zu haben.

Der nächste, der Dhamma-yan-ghi Tempel ist besonders alt und soll wenig besucht werden, aber das trifft heute keinesfalls zu. Bus für Bus werden Menschenmassen hierher gebracht. Es gibt mal wieder ein Fest, und es ist einen Tag vor Vollmondtag. Deshalb fahren wir noch ein wenig herum zu den kleineren unbedeutenden Pagoden. Als wir zu unserem Hotel zurückfahren schafft unser Gefährt mit Mühe und Not den letzten kleinen Anstieg; die Batterie ist leer. Wir könnten jetzt ein neues Fahrzeug bekommen oder die Batterie aufladen lassen, aber für heute reicht es. Wir wollen gerne in den Pool und genießen es, das große Becken für uns allein zu haben.

Als ob man einen Korken aus einer zuvor geschüttelten Sektflasche zieht, schießen die Fledermäuse in einem nicht enden wollenden Strom aus dem Berg und fliegen in eine Richtung über den Fluss. Es müssen Millionen sein, dreizehn verschiedene Arten sollen es sein, aber man kann sie unmöglich auseinander halten, nur dass da verschieden große in der Luft sind können wir erkennen. Der Ausflug der Tiere nimmt und nimmt kein Ende, die Gongschläge sind längst verstummt, es wird immer dunkler, und noch immer kommen welche aus dem Berg. Und sie fliegen noch raus, als wir uns im Schein unserer Taschenlampen auf den Rückweg zum Parkplatz machen. Es ist ein unvergessliches Schauspiel: Die Dämmerung über dem „Than-Lwin“-Fluss die Masse der Tiere und das regengleiche Rauschen ihrer Flügelschläge.

Als ob man einen Korken aus einer zuvor geschüttelten Sektflasche zieht, schießen die Fledermäuse in einem nicht enden wollenden Strom aus dem Berg und fliegen in eine Richtung über den Fluss. Es müssen Millionen sein, dreizehn verschiedene Arten sollen es sein, aber man kann sie unmöglich auseinander halten, nur dass da verschieden große in der Luft sind können wir erkennen. Der Ausflug der Tiere nimmt und nimmt kein Ende, die Gongschläge sind längst verstummt, es wird immer dunkler, und noch immer kommen welche aus dem Berg. Und sie fliegen noch raus, als wir uns im Schein unserer Taschenlampen auf den Rückweg zum Parkplatz machen. Es ist ein unvergessliches Schauspiel: Die Dämmerung über dem „Than-Lwin“-Fluss die Masse der Tiere und das regengleiche Rauschen ihrer Flügelschläge.

Der Fisch aus dem See, der Klaus serviert wird, hätte eine vierköpfige Familie satt gemacht, Klaus zum Glück auch.

Der Fisch aus dem See, der Klaus serviert wird, hätte eine vierköpfige Familie satt gemacht, Klaus zum Glück auch.

Zuerst kommen wir zum Wahrzeichen der Stadt, dem goldenen Uhrturm der abends um 19, 20 und 21 Uhr in verschiedenen Farben angestrahlt wird.

Zuerst kommen wir zum Wahrzeichen der Stadt, dem goldenen Uhrturm der abends um 19, 20 und 21 Uhr in verschiedenen Farben angestrahlt wird.

Er ist das National-Heiligtum Thailands und wird seit dem 18. Jahrhundert in Bangkok im Wat Phra Si Rattana Sadsadaram verehrt. Hier in Chiang Rai steht eine Replik. Der Künstler hat bei der Herstellung allerdings nicht exakt gearbeitet, und die Kopie ist 1 mm kleiner ausgefallen, als das 66 cm große Heiligtum, er kam uns doch gleich etwas mickrig vor. Ob es für die Kopie auch die drei verschiedenen Gewänder für Hitze, Kälte und Regenzeit gibt, die in Bangkok nur vom König oder seinem Stellvertreter gewechselt werden dürfen, konnten wir nicht in Erfahrung bringen.

Er ist das National-Heiligtum Thailands und wird seit dem 18. Jahrhundert in Bangkok im Wat Phra Si Rattana Sadsadaram verehrt. Hier in Chiang Rai steht eine Replik. Der Künstler hat bei der Herstellung allerdings nicht exakt gearbeitet, und die Kopie ist 1 mm kleiner ausgefallen, als das 66 cm große Heiligtum, er kam uns doch gleich etwas mickrig vor. Ob es für die Kopie auch die drei verschiedenen Gewänder für Hitze, Kälte und Regenzeit gibt, die in Bangkok nur vom König oder seinem Stellvertreter gewechselt werden dürfen, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Nur Weiß und Silber wurde für das Äußere des Tempel verwendet. Durch seine ungewöhnlichen Verzierungen unterscheidet er sich von allen anderen.

Nur Weiß und Silber wurde für das Äußere des Tempel verwendet. Durch seine ungewöhnlichen Verzierungen unterscheidet er sich von allen anderen.

Immer wieder staunen wir, dass es für viele Asiaten am wichtigsten ist, auf jedem ihrer Fotos selbst im Vordergrund zu sein. Als ob sie beweisen müssten, dass sie wirklich dort gewesen sind.

Immer wieder staunen wir, dass es für viele Asiaten am wichtigsten ist, auf jedem ihrer Fotos selbst im Vordergrund zu sein. Als ob sie beweisen müssten, dass sie wirklich dort gewesen sind.

Und dann lassen wir uns gefangen nehmen von der schönen Strecke. Einzelne Karstfelsen, Hügelketten, hübsche Dörfer, weite Reisfelder. Wir können uns nicht satt sehen und sind nach einer Stunde und 40 Minuten an der Grenze in Chiang Khong. Der Bus hält, wir wechseln in ein Tuktuk und werden die letzten 5 km direkt an die Grenze gebracht. Am ersten Schalter wird überprüft, ob wir ein Ausreiseformular haben, am zweiten wird es aus dem Pass entfernt. Beide Beamten lächeln uns freundlich an. Das ist bei Grenzbeamten äußerst selten. Wir verlassen das Grenzterminal zur anderen Seite, dort müssen wir ein Busticket kaufen, genauer gesagt zwei für jeden, weil wir dummerweise Gepäck dabei haben. Der Bus steht bereits da. Erstaunlich, was die Menschen alles transportieren. Zwei Frauen schleppen sich mit riesigen durchsichtigen Plastiktüten ab. Inhalt: jede Menge Schweinefleisch und Pilze. Wahrscheinlich betreiben sie in Laos ein Restaurant.

Und dann lassen wir uns gefangen nehmen von der schönen Strecke. Einzelne Karstfelsen, Hügelketten, hübsche Dörfer, weite Reisfelder. Wir können uns nicht satt sehen und sind nach einer Stunde und 40 Minuten an der Grenze in Chiang Khong. Der Bus hält, wir wechseln in ein Tuktuk und werden die letzten 5 km direkt an die Grenze gebracht. Am ersten Schalter wird überprüft, ob wir ein Ausreiseformular haben, am zweiten wird es aus dem Pass entfernt. Beide Beamten lächeln uns freundlich an. Das ist bei Grenzbeamten äußerst selten. Wir verlassen das Grenzterminal zur anderen Seite, dort müssen wir ein Busticket kaufen, genauer gesagt zwei für jeden, weil wir dummerweise Gepäck dabei haben. Der Bus steht bereits da. Erstaunlich, was die Menschen alles transportieren. Zwei Frauen schleppen sich mit riesigen durchsichtigen Plastiktüten ab. Inhalt: jede Menge Schweinefleisch und Pilze. Wahrscheinlich betreiben sie in Laos ein Restaurant. Der Bus fährt über die Brücke der Freundschaft über den Mekong. Auf der anderen Seite füllen wir dann zwei Formulare für die Einreise aus, legen ein Passbild und jeweils 30 $ dazu, und in fünf Minuten haben wir unser 30 Tage Visum. Am wenigsten zahlen Vietnamesen (20 $), am meisten Kanadier (42 $). Dann wird nochmal kontrolliert und wir sind auf laotischer Seite am Ostufer des Mekong.

Der Bus fährt über die Brücke der Freundschaft über den Mekong. Auf der anderen Seite füllen wir dann zwei Formulare für die Einreise aus, legen ein Passbild und jeweils 30 $ dazu, und in fünf Minuten haben wir unser 30 Tage Visum. Am wenigsten zahlen Vietnamesen (20 $), am meisten Kanadier (42 $). Dann wird nochmal kontrolliert und wir sind auf laotischer Seite am Ostufer des Mekong.

Uns fällt auf, dass hier viele Jungs, die nicht älter als 11 oder 12 Jahr zu sein scheinen, schon Moped fahren. Entweder sitzt die Mutter auf dem Rücksitz oder die jüngeren Geschwister. Natürlich sind sie stolz wie Oskar und hupen andauernd, wenn sie an uns vorbeifahren.

Uns fällt auf, dass hier viele Jungs, die nicht älter als 11 oder 12 Jahr zu sein scheinen, schon Moped fahren. Entweder sitzt die Mutter auf dem Rücksitz oder die jüngeren Geschwister. Natürlich sind sie stolz wie Oskar und hupen andauernd, wenn sie an uns vorbeifahren.

Die jetzt folgende Strecke ist die schönste seit Wochen. Sie schraubt sich in die Berge hinein, einem Nebenfluss des Nam Ou, der unser Ziel ist, folgend.

Die jetzt folgende Strecke ist die schönste seit Wochen. Sie schraubt sich in die Berge hinein, einem Nebenfluss des Nam Ou, der unser Ziel ist, folgend.

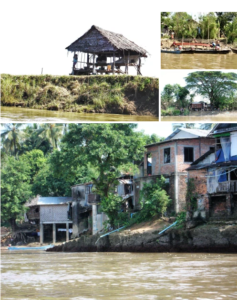

Der nächste Stopp ist Muan Ngoy ein reizender kleiner Ort mit hübschen Stelzenhäusern am steilen Ufer. Hier steigen die meisten aus, weil sie von hier aus Trekkingtouren unternehmen wollen.

Der nächste Stopp ist Muan Ngoy ein reizender kleiner Ort mit hübschen Stelzenhäusern am steilen Ufer. Hier steigen die meisten aus, weil sie von hier aus Trekkingtouren unternehmen wollen.

Die Landschaft ist wirklich sehenswert, links und rechts der Straße immer wieder Häuser mit glücklichen Hühnern.

Die Landschaft ist wirklich sehenswert, links und rechts der Straße immer wieder Häuser mit glücklichen Hühnern.