(Wegen der Bilder ist diese Seite mit einer älteren Version verlinkt)

Von Seddonville geht es am Morgen zurück auf die Bundesstraße 67, die sich hier durch die Berge windet, um dann in Little Wanganui wieder auf die Küste zu treffen. Am Strand liegen Unmengen von Treibholz, oft liegt das Holz direkt am linken Straßenrand. An manchen Stellen türmt es sich sogar auf der rechten Seite. Zeitweilig muss der Seegang so stark sein, dass die Straße komplett überschwemmt und unpassierbar ist.

Karamea ist mit ein paar hundert Einwohnern die letzte „größere“ Stadt an der Westküste. Die letzten Kilometer nach Kohaihai geht es über eine Staubstraße, und dann ist die Welt hier für Autofahrer zu Ende. Ein naturbelassener Campingplatz liegt zwischen Meer und Mündung des Kohaihai-Flusses. Von hier aus gibt es mehrere Wanderwege in die Berge u.a. den 80 km langen Heaphy Track zur Golden Bay im Norden. Der Bus einer Mädchenschule aus Nelson steht hier. Ich muss sofort an meine Nichte Lea denken, die 10 Monate im Schüleraustausch an dieser Schule verbracht hat. Wahrscheinlich haben die Kinder Wanderwoche; sie sind jedenfalls nirgends zu sehen. Nach einem kleinen Spaziergang kehren wir um.

Es geht dieselbe Strecke zurück. Schon auf dem Hinweg war uns in Hector der Hinweis auf ein Country Music Museum aufgefallen, das wollen wir uns heute anschauen.

Barry Skinner, der Gründer und Besitzer ist begeistert, denn Besucher aus Deutschland hat er nicht oft. Erstaunlich was er in mehr als drei Jahrzehnten an Bildern, Autogrammen, Platten und Instrumenten zusammengetragen hat. Zwölf Jahre hatte er eine Radio-Sendung und natürlich ist Barry auch Musiker. Seine Hände sind durch eine Krankheit geschwollen, die Finger krumm, aber Western (Steel) Gitarre kann er noch spielen. Drei Räume hat er in seinem Haus für alle Trophäen freigemacht. Er und seine Frau Jude brauchen nicht mehr viel Platz für sich. Nur ungern lässt er uns nach eineinhalb Stunden weiterfahren.

Von Westport aus fahren wir in das Tal des Buller-Flusses. Immer wieder überqueren wir einspurige Brücken oder passieren Engstellen. In der Dämmerung erreichen wir Murchison. Es ist mal wieder Zeit für große Wäsche. Wir haben uns einen schlechten Tag ausgesucht, am Abend fällt mehrmals der Strom aus, es wird kalt im Camper, die Gasheizung allein schafft es nicht bei 5 grad Außentemperatur, dass der Innenraum gemütlich warm wird. Aber der Ausfall war relativ kurz, uns wird es wieder warm und der Wäschetrockner läuft auch wieder.

Am nächsten Tag kommen wir mittags in Nelson an. Wieder ein Termin in einer Werkstatt. Unser Kühlschrank ist von der Übernahme an ein Gefrierschrank, alles was man hineinpackt kommt steinhart wieder raus. Der Techniker wundert sich: „Da haben Sie aber Glück, normalerweise funktionieren die Kühlschränke nie!“ Es ist alles relativ, ich stelle mir unter Glück jedenfalls was anderes vor, als bei der Kälte am Schinken zu lutschen. Helfen kann man uns hier auch nicht.

Unser letztes Wochenende auf der Südinsel wollen wir im Abel Tasman Nationalpark verbringen. Von Nelson aus führt die Straße an der Tasman-Bucht entlang durch Mapua und Motueka in die Berge. Das erste Stück dieser am Freitag Nachmittag stark befahrenen Straße ist nur einspurig. Im zwölf Minuten Rhythmus wechselt die Ampel von Rot auf Grün. LKWs mit Anhänger quälen sich die Steigungen hinauf, die Straße ist – vermutlich durch starke Regenfälle – erheblich beschädigt. Durch Unterspülung sind große Stücke der linken Spur weggebrochen. Nachdem die Engstelle passiert ist, wird es nicht wirklich besser, die Straße ist eng mit vielen Serpentinen und zumindest die ersten 300 Höhenmeter haben keine Begrenzung zu den Abhängen. Dann sind ab und zu ein paar Bretter in Kniehöhe an Pfosten genagelt, bevor es richtige Leitplanken gibt. Meine Lieblingsstelle ist eine 360 Grad Kurve, bei der nach Dreiviertel der Rundung die Leitplanke eingespart wurde. Wenn ein Auto hier geradeaus fährt oder bei Glätte rutscht, geht es 200 Meter tief. Allerdings gibt es eine wirklich gute Sache: Vor jeder Kurve steht ein Schild mit der empfohlenen Geschwindigkeit. Das geht von 85 kmh bis zu 15 kmh, je nachdem, wie eng die Biegung ist. Nachdem wir in 600 Meter Höhe den Pass erreicht haben, geht es auf der anderen Seite genauso kurvig bergab.

Im Tahara Tal liegen die Pupu Springs, eine Quelle die 14.000 Liter Wasser pro Sekunde ausstößt. Ein Wanderweg führt bergab durch ein uriges Waldgebiet auf eine Plattform. Von hier aus hat man einen ungestörten Blick auf den Quelltopf mit kristallklarem Wasser. Es ist ein heiliger Ort für die Maori und die Besucher werden aufgefordert, das Wasser nicht zu berühren.

Wir fahren zum Übernachten nach Pohara am Rande der Golden Bay. Der Besitzer unseres Caravan-Parks gibt uns gute Tipps für Ausflüge am nächsten Tag. Gleich nach dem Frühstück fahren wir zum Grove-Park.

Ein wunderbares Fleckchen Erde mit Baumfarnen und seltenen Palmen, so urwüchsig, dass man sich nicht wundern würde, käme plötzlich ein Dinosaurier um die Ecke.

Der nächste Halt ist bei den Labyrinth Rocks, einem natürlichen Irrgarten, den offenbar Kinder ganz besonders lieben. Überall in kleinen Felsennischen sind Spielzeuge versteckt, Pferde, Löwen, Puppen, alles in Miniaturgröße. Ob sie für Schnitzeljagden hingestellt wurden, oder den Kindern und Erwachsenen als Orientierungshilfe dienen, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Jedenfalls werden die Besucher mit einem Hinweisschild am Eingang gebeten, nichts mitzunehmen.

Das nächste Mal fahren wir in Milnthorpe von der Straße ab. Der Küstenwanderweg soll besonders schön sein. Er ist es wirklich, nicht einfach nur gerade am Strand entlang. Die Bucht zwischen bewaldeten Hügeln ist groß und weit und zur Zeit ist Ebbe. Man kann kilometerweit laufen und hat ständig neue Ausblicke. Wir begegnen einigen Menschen, die diesen wunderschönen Tag hier genießen.

Nach einem kurzen Halt in Collingwood fahren wir über eine Straße mit 13 einspurigen Brücken nach Puponga. Auf dem Parkplatz stehen schon an die zwanzig Fahrzeuge. Hier bläst ein heftiger Wind; wir sind am nördlichsten Punkt der Südinsel angelangt. Der Weg geht über Viehweiden, mehrmals müssen wir die Zäune auf Treppen überqueren. Neben dem schmalen Pfad geht es steil bergab. Kühe und Schafe stehen hier so sicher, als hätten sie verschieden lange Beine, die der Neigung des Hanges perfekt angepasst sind.

Nachdem wir ein Wäldchen durchlaufen haben, beginnt der Strand. Breit und lang mit markanten Felsen hier am Cape Farewell, einfach wunderschön. Durch die beginnende Flut können wir nicht mehr zum Pillar Point laufen, wo das beliebteste Fotomotiv der Golden Bay zu finden ist. In einer großen Runde durchlaufen wir die Dünen und kehren zu unserem Auto zurück.

Wir fahren nochmal denselben Weg zurück, um in Pohara zu übernachten. Abends gehen wir ins nahe gelegene Lokal „Blauer Pinguin“. Die Gäste sitzen in Wintermänteln und Daunenjacken hier an den Tischen – das Lokal ist nicht geheizt. Nur ein großer Kamin in der Mitte spendet ein wenig Wärme. Der am nächsten gelegene Tisch ist belegt, eine Radlergruppe hat sich hier niedergelassen, sammelt aber nach 5 Minuten die Sachen zusammen, bereit zum Aufbruch. Schnell sichern wir uns den Tisch und kommen dabei noch mit zwei Mitgliedern der Gruppe ins Gespräch. Sie wollen jetzt, um 19 Uhr noch über die steile, kurvige Passstraße bis nach Nelson fahren. Alle vier haben Lampen an ihren Helmen und die Trinkflaschen sind aufgefüllt. Wir wünschen ihnen eine gute und sichere Fahrt, dann sind sie aus der Tür. Während wir essen und auch später im Camper muss ich immer wieder an die Frau und die drei Männer denken.

Währenddessen steigt die Spannung im Lokal, es wird ein Footballspiel zwischen Neuseeland und Frankreich übertragen. Zwei große Fernseher bieten von nahezu jedem Platz die Möglichkeit, dem Spiel zu folgen. Ich kenne weder die Regeln, noch interessiert es mich, aber Stöhnen, Seufzen oder Jubeln informieren stetig über den rauen Spielverlauf.

Wehmütig verlassen wir am nächsten Morgen diese Ecke und kehren am regnerischen Sonntag nach Nelson zurück, immer wieder begleitet von großartigen Regenbögen. In Nelson scheint die Sonne. Am Sonntag haben viele Geschäfte geöffnet und so flanieren die Menschen durch die Geschäftsstraßen, sitzen in Cafés oder kommen mit vollen Tüten aus Boutiquen und Supermärkten. Eine schöne Stadt mit perfekter Lage.

Wehmütig verlassen wir am nächsten Morgen diese Ecke und kehren am regnerischen Sonntag nach Nelson zurück, immer wieder begleitet von großartigen Regenbögen. In Nelson scheint die Sonne. Am Sonntag haben viele Geschäfte geöffnet und so flanieren die Menschen durch die Geschäftsstraßen, sitzen in Cafés oder kommen mit vollen Tüten aus Boutiquen und Supermärkten. Eine schöne Stadt mit perfekter Lage.

Wir wollen jedoch am nächsten Tag mit der Fähre auf die Nordinsel übersetzen und fahren lieber weiter. Statt über die Bundesstraße 6 nehmen wir ab Havelock den Weg durch die Berge nach Picton.

In Bezug auf Kurven übertrifft sie die Straße in die Golden Bay noch. Doch immer wieder bringt uns die Landschaft in Neuseeland zum Staunen.

In Picton fahren wir gleich zum Hafen, um unser Ticket für die Überfahrt am nächsten Tag zu lösen. Wir bekommen einen Spezialpreis für Rentner und noch einen Winterrabatt. Am Abend haben wir Besuch in unserem Camper. Eine schwarze Katze kommt ganz selbstverständlich herein und liegt schlafend neben mir auf der Bank, bis wir das Bett machen.

Um 13 Uhr müssen wir am Hafen sein, Zeit genug für einen Bummel durch Picton. Bestimmt ist im Sommer hier mehr los, doch in dieser Jahreszeit stehen viele Geschäfte leer und überhaupt wirkt die Stadt ziemlich verschlafen.

Wir fahren eine halbe Stunde zu früh an die Fähre, sind aber beileibe nicht die ersten. Hier ist alles perfekt organisiert. An einer Schranke geben wir unser Ticket ab und bekommen einen Boardingpass sowie ein grünes Schild, auf dem eine Gasflasche abgebildet ist. Wenn der Verschluss der Flasche geschlossen ist, sollen wir es an den Rückspiegel hängen. Wir bekommen eine Fahrspur genannt und stellen uns an. Nochmal fragt ein Mitarbeiter alle Fahrer eines Wohnmobils, ob die Gasflaschen auch wirklich zu sind, dann werden die Fahrzeuge in den Bauch der Fähre dirigiert. Es geht ohne Drängelei und sehr gelassen zu.

Während der dreieinhalb Stunden, die die Überfahrt nach Wellington dauert, stehen den Passagieren verschiedene Aufenthaltsräume zur Verfügung. Es gibt Räume für Eltern mit Kindern, Speiseräume, Aussichtsräume, sogar Kabinen und das offene Deck. Von dort aus verfolgen wir das Ablegen der Fähre von der herrlichen Südinsel.

Eine Gruppe junger Menschen sitzt gemütlich im warmen Wasser, den gut gefüllten Bierkasten in Reichweite.

Eine Gruppe junger Menschen sitzt gemütlich im warmen Wasser, den gut gefüllten Bierkasten in Reichweite.  Wir fahren weiter in Richtung Norden und abends stehen wir mit unserem Camper so dicht am Rotorua See, dass wir Enten und Schwäne streicheln könnten, ohne das Auto zu verlassen.

Wir fahren weiter in Richtung Norden und abends stehen wir mit unserem Camper so dicht am Rotorua See, dass wir Enten und Schwäne streicheln könnten, ohne das Auto zu verlassen.

eine tolle Kulisse.

eine tolle Kulisse.

Bei dieser Bahn ist der Bahnsteig durch Glaswände geschlossen. Erst wenn die Bahn kommt öffnen sich die Türen, so kann niemand auf die Schienen fallen oder gestoßen werden. Außerdem gibt es in der Innenstadt Busse, die Jedermann kostenlos nutzen kann.

Bei dieser Bahn ist der Bahnsteig durch Glaswände geschlossen. Erst wenn die Bahn kommt öffnen sich die Türen, so kann niemand auf die Schienen fallen oder gestoßen werden. Außerdem gibt es in der Innenstadt Busse, die Jedermann kostenlos nutzen kann. Am Fuß der Zwillingstürme gibt es natürlich ein Einkaufszentrum, das keine Wünsche offen lässt.

Am Fuß der Zwillingstürme gibt es natürlich ein Einkaufszentrum, das keine Wünsche offen lässt. Die Dekoration ist riesengroß, fantasievoll und wird von den Besuchern eifrig fotografiert.

Die Dekoration ist riesengroß, fantasievoll und wird von den Besuchern eifrig fotografiert. Eine Bühne ist auch vorhanden, dort finden stündlich Vorstellungen statt.

Eine Bühne ist auch vorhanden, dort finden stündlich Vorstellungen statt. Die Kinder toben in klatschnasser Kleidung begeistert auf dem großen Wasserspielplatz.

Die Kinder toben in klatschnasser Kleidung begeistert auf dem großen Wasserspielplatz.

An zwei Seiten ist ein Glassteg angebaut, den man nur ohne Schuhe betreten darf. Der Blick 300 m in die Tiefe ist nichts für Leute mit Höhenangst.

An zwei Seiten ist ein Glassteg angebaut, den man nur ohne Schuhe betreten darf. Der Blick 300 m in die Tiefe ist nichts für Leute mit Höhenangst.

und mitten im quirligen Leben Ranguns. In einem in der Nähe gelegenen japanischen Café gehen wir frühstücken und laufen durch die Gassen. Der erste Eindruck ist beklemmend. Es gibt moderne Restaurants, aber auf der Straße sind jede Menge Klein- und Kleinstgarküchen.

und mitten im quirligen Leben Ranguns. In einem in der Nähe gelegenen japanischen Café gehen wir frühstücken und laufen durch die Gassen. Der erste Eindruck ist beklemmend. Es gibt moderne Restaurants, aber auf der Straße sind jede Menge Klein- und Kleinstgarküchen.  Hier werden Pfannkuchen gebacken, Nudelnester frittiert, Wachteleier gebraten, Schweineinnereien gedämpft und da wird geschältes Obst verkauft. Und sowohl Köche als auch Kunden hocken auf Kinderstühlen und –hockern an Kindertischen. Der Abfall landet direkt im Rinnstein und hier mischen sich köstliche mit fauligen Gerüchen. Interessant zu sehen, wir würden auch gern verschiedenes probieren, aber erstens trauen wir der Tragkraft der Hocker nicht, zweitens finden wir das Drumherum nicht so appetitlich. Wir essen in einem der modernen Restaurants und schauen uns das Leben und Treiben danach weiter an.

Hier werden Pfannkuchen gebacken, Nudelnester frittiert, Wachteleier gebraten, Schweineinnereien gedämpft und da wird geschältes Obst verkauft. Und sowohl Köche als auch Kunden hocken auf Kinderstühlen und –hockern an Kindertischen. Der Abfall landet direkt im Rinnstein und hier mischen sich köstliche mit fauligen Gerüchen. Interessant zu sehen, wir würden auch gern verschiedenes probieren, aber erstens trauen wir der Tragkraft der Hocker nicht, zweitens finden wir das Drumherum nicht so appetitlich. Wir essen in einem der modernen Restaurants und schauen uns das Leben und Treiben danach weiter an.  Die Häuser müssten fast alle dringend renoviert oder zumindest gestrichen werden. In dem Klima schreitet der Verfall rasch voran, und wenn nicht ständig etwas repariert oder verschönert wird, wirken die Gebäude schon nach 2 Jahrzehnten völlig heruntergekommen.

Die Häuser müssten fast alle dringend renoviert oder zumindest gestrichen werden. In dem Klima schreitet der Verfall rasch voran, und wenn nicht ständig etwas repariert oder verschönert wird, wirken die Gebäude schon nach 2 Jahrzehnten völlig heruntergekommen. Die meisten Frauen und Männer tragen Longyis, die knöchellangen Wickelgewänder. Bei Männern sind sie zu einem Schlauch zusammengenäht, bei Frauen offen.

Die meisten Frauen und Männer tragen Longyis, die knöchellangen Wickelgewänder. Bei Männern sind sie zu einem Schlauch zusammengenäht, bei Frauen offen.  Bei vielen sehen wir Thanaka, die gelbe Gesichtsbemalung. Sie wird aus Stämmen des Holzapfelbaumes mit Reibesteinen gewonnen, mit Wasser verrührt und zum Schutz vor Sonne und zur Pflege der Haut mehr oder weniger sorgfältig aufgetragen.

Bei vielen sehen wir Thanaka, die gelbe Gesichtsbemalung. Sie wird aus Stämmen des Holzapfelbaumes mit Reibesteinen gewonnen, mit Wasser verrührt und zum Schutz vor Sonne und zur Pflege der Haut mehr oder weniger sorgfältig aufgetragen.

Die elektrischen Leitungen erzählen auch eigene Geschichten. Wenn man sieht, wie viele Leitungen provisorisch an eine Hauptleitung angeklemmt werden, denkt man sofort an illegale Strombezieher.

Die elektrischen Leitungen erzählen auch eigene Geschichten. Wenn man sieht, wie viele Leitungen provisorisch an eine Hauptleitung angeklemmt werden, denkt man sofort an illegale Strombezieher. Wir sehen gegenüber der Sule Pagode einen Obelisken mitten in einem Park und setzen uns mit einem Fruchtsaft zu den vielen Menschen, die dort den Abend verbringen. Kinder toben auf dem Rasen herum, Liebespaare hocken nebeneinander, Familien machen Picknick. Eine schöne Atmosphäre.

Wir sehen gegenüber der Sule Pagode einen Obelisken mitten in einem Park und setzen uns mit einem Fruchtsaft zu den vielen Menschen, die dort den Abend verbringen. Kinder toben auf dem Rasen herum, Liebespaare hocken nebeneinander, Familien machen Picknick. Eine schöne Atmosphäre.

Sofort stürzen zwei junge Männer herbei, nehmen unsere Koffer und befestigen Anhänger mit dem Namen unseres Zieles am Griff. Auch eine Getriebestange muss heute mit. Wir sind eine Stunde zu früh, aber es gibt einen Warteraum mit Verkaufstresen und Toiletten.

Sofort stürzen zwei junge Männer herbei, nehmen unsere Koffer und befestigen Anhänger mit dem Namen unseres Zieles am Griff. Auch eine Getriebestange muss heute mit. Wir sind eine Stunde zu früh, aber es gibt einen Warteraum mit Verkaufstresen und Toiletten.

Draußen sind jede Menge Mopeds zu sehen. In Yangon fuhren keine, sie sind wohl aus der Stadt verbannt worden, aber hier werden sie als billiges Taxi genutzt. Die Frauen sitzen im Damensitz hinter dem Fahrer, manches Mal haben sie noch ein Kind auf dem Schoß. Da muss man das Denken über alles was passieren könnte sofort ausschalten.

Draußen sind jede Menge Mopeds zu sehen. In Yangon fuhren keine, sie sind wohl aus der Stadt verbannt worden, aber hier werden sie als billiges Taxi genutzt. Die Frauen sitzen im Damensitz hinter dem Fahrer, manches Mal haben sie noch ein Kind auf dem Schoß. Da muss man das Denken über alles was passieren könnte sofort ausschalten. Eine flache grüne Landschaft, immer wieder durchschnitten von lehmbraunen Flüssen und Bächen. An der linken und rechten Seite kommen Hügelketten in Sicht, und davor liegen Reisfelder. Wasserbüffel stehen und liegen herum. Der Bus verlässt die Schnellstraße und hält in einer kleinen Stadt. Gegenüber werden gerade mehrere

Eine flache grüne Landschaft, immer wieder durchschnitten von lehmbraunen Flüssen und Bächen. An der linken und rechten Seite kommen Hügelketten in Sicht, und davor liegen Reisfelder. Wasserbüffel stehen und liegen herum. Der Bus verlässt die Schnellstraße und hält in einer kleinen Stadt. Gegenüber werden gerade mehrere Kartons mit Küken aus dem Bus ausgeladen und auch die Getriebestange hat ihr Ziel erreicht und wird hier schon erwartet.

Kartons mit Küken aus dem Bus ausgeladen und auch die Getriebestange hat ihr Ziel erreicht und wird hier schon erwartet.

Um kurz nach sieben verlassen wir unser gemütliches Zimmer, das wir uns mit einem handgroßen (ohne Schwanz gemessen) Gecko geteilt haben. Hier haben wir uns richtig wohlgefühlt. Der Beiwagen unseres Fahrers ist etwas größer als der auf der Hinfahrt. Die Koffer finden noch unter unseren Sitzen Platz.

Um kurz nach sieben verlassen wir unser gemütliches Zimmer, das wir uns mit einem handgroßen (ohne Schwanz gemessen) Gecko geteilt haben. Hier haben wir uns richtig wohlgefühlt. Der Beiwagen unseres Fahrers ist etwas größer als der auf der Hinfahrt. Die Koffer finden noch unter unseren Sitzen Platz.

Eine Mutter badet gerade mit ihrem Baby; sie ist bekleidet, das Kleine nackt.

Eine Mutter badet gerade mit ihrem Baby; sie ist bekleidet, das Kleine nackt.

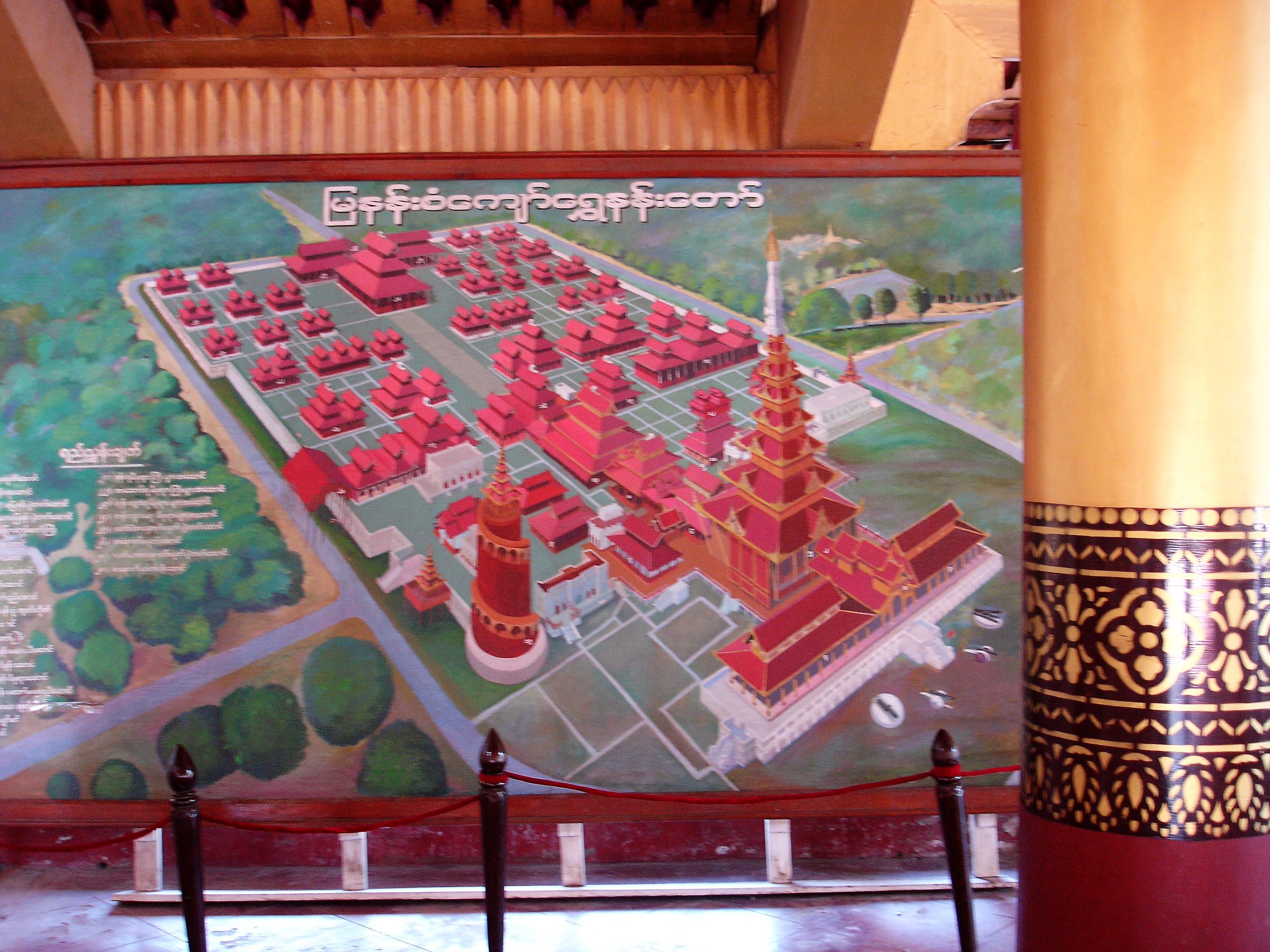

In der Mitte der 4 km² großen Fläche liegt die Rekonstruktion des Palastes, den man wieder nur barfuß betreten darf.

In der Mitte der 4 km² großen Fläche liegt die Rekonstruktion des Palastes, den man wieder nur barfuß betreten darf.

Weiter geht es zur U-Bein-Brücke, das ist ein 1,2 km langer Brückensteg aus Teakholz über den Taungthaman See.

Weiter geht es zur U-Bein-Brücke, das ist ein 1,2 km langer Brückensteg aus Teakholz über den Taungthaman See.

Das dahinter liegende Restaurant ist heute Abend unser Ziel. Es ist an zwei Seiten offen und hat den Charme einer Fabrikhalle. Sollte sich das Geschäft nicht tragen, kann man hier immer noch Traktoren verkaufen oder Reissäcke lagern. Ich bin die einzige Frau unter über 100 Gästen und trinke – bestaunt von allen Seiten – Bier. Hier wuseln mindestens 15 Kellner herum, und eine Zuständigkeit nach Tischen scheint es nicht zu geben. Wir haben eine Schale Suppe mit zwei Löffeln hingestellt bekommen. Nachdem wir ein paar Löffel genommen haben, verschwindet die Schale und kurz darauf wird eine andere – voll und dampfend – vor uns hingestellt. Vermutlich ist es ein ewiger Kreislauf. Wenn die Gläser halb leer sind, kommt ein Kellner mit zwei eisgekühlten Gläsern und schüttet das Bier um. Zum Schutz der Bierdeckel wird noch Toilettenpapier unter die Gläser gelegt. Alles mutet für uns merkwürdig an, aber vermutlich sind wir das in den Augen der Einheimischen auch. Das Essen ist sehr gut, und wir handhaben die Stäbchen inzwischen auch ganz gekonnt. Wir beschließen den Abend auf der Dachterrasse unseres Hotels und lauschen einer Band mit guter Sängerin.

Das dahinter liegende Restaurant ist heute Abend unser Ziel. Es ist an zwei Seiten offen und hat den Charme einer Fabrikhalle. Sollte sich das Geschäft nicht tragen, kann man hier immer noch Traktoren verkaufen oder Reissäcke lagern. Ich bin die einzige Frau unter über 100 Gästen und trinke – bestaunt von allen Seiten – Bier. Hier wuseln mindestens 15 Kellner herum, und eine Zuständigkeit nach Tischen scheint es nicht zu geben. Wir haben eine Schale Suppe mit zwei Löffeln hingestellt bekommen. Nachdem wir ein paar Löffel genommen haben, verschwindet die Schale und kurz darauf wird eine andere – voll und dampfend – vor uns hingestellt. Vermutlich ist es ein ewiger Kreislauf. Wenn die Gläser halb leer sind, kommt ein Kellner mit zwei eisgekühlten Gläsern und schüttet das Bier um. Zum Schutz der Bierdeckel wird noch Toilettenpapier unter die Gläser gelegt. Alles mutet für uns merkwürdig an, aber vermutlich sind wir das in den Augen der Einheimischen auch. Das Essen ist sehr gut, und wir handhaben die Stäbchen inzwischen auch ganz gekonnt. Wir beschließen den Abend auf der Dachterrasse unseres Hotels und lauschen einer Band mit guter Sängerin.

Viele Touristen sind hier, aber es ist wohl auch ein beliebter Ausflugsort für Einheimische, denn die stellen die große Mehrheit.

Viele Touristen sind hier, aber es ist wohl auch ein beliebter Ausflugsort für Einheimische, denn die stellen die große Mehrheit.

Das Tuktuk erregt überall Aufsehen, es gibt in Mandalay noch nicht viele und dann sitzen auch noch (blonde)Touristen drin.

Das Tuktuk erregt überall Aufsehen, es gibt in Mandalay noch nicht viele und dann sitzen auch noch (blonde)Touristen drin. Sofort rennen ihm etliche Männer entgegen, die wissen wollen wohin es geht. Einige wenden sich sofort enttäusch ab, als sie das Ziel erfahren, andere wollen uns überreden, woanders hin zu fahren. Zum Schluss bleiben zwei übrig, die uns zu einem Kleinbus bringen.

Sofort rennen ihm etliche Männer entgegen, die wissen wollen wohin es geht. Einige wenden sich sofort enttäusch ab, als sie das Ziel erfahren, andere wollen uns überreden, woanders hin zu fahren. Zum Schluss bleiben zwei übrig, die uns zu einem Kleinbus bringen.

Irgendwann ist auch diese Fahrt vorbei, wir erreichen Monywa, die Stadt mit dem größten stehenden Buddha der Welt (130 m) und wir lassen uns von einem Tuktuk zum Hotel bringen. Wir verabreden uns mit unserem Tuktuk-Fahrer für den nächsten Tag zu einem Ausflug zu den Hpo Win Daung Höhlen.

Irgendwann ist auch diese Fahrt vorbei, wir erreichen Monywa, die Stadt mit dem größten stehenden Buddha der Welt (130 m) und wir lassen uns von einem Tuktuk zum Hotel bringen. Wir verabreden uns mit unserem Tuktuk-Fahrer für den nächsten Tag zu einem Ausflug zu den Hpo Win Daung Höhlen. Zwischendurch sehen wir ein paar Menschen mitten auf der Straße hocken. Keine Absperrung, kein Warnhinweis, keine Warnweste, kein Aufpasser. In kleinen Körben haben sie Asphalt und bessern die schlimmsten Straßenschäden aus. Wo vorher tiefe Löcher waren, sind jetzt Beulen.

Zwischendurch sehen wir ein paar Menschen mitten auf der Straße hocken. Keine Absperrung, kein Warnhinweis, keine Warnweste, kein Aufpasser. In kleinen Körben haben sie Asphalt und bessern die schlimmsten Straßenschäden aus. Wo vorher tiefe Löcher waren, sind jetzt Beulen.

Üppige Blumenkränze sind auch im Angebot und werden eifrig gekauft. Frauen und Männer tragen sie auf dem Kopf. Auch uns werden sie angeboten, ein: „Nein danke,“ wird widerspruchslos akzeptiert. Unser Fahrer hat uns seine Schwester als Führerin empfohlen und so lassen wir uns von dieser liebenswerten, klugen jungen Frau einiges erklären, was für uns unbekannt ist.

Üppige Blumenkränze sind auch im Angebot und werden eifrig gekauft. Frauen und Männer tragen sie auf dem Kopf. Auch uns werden sie angeboten, ein: „Nein danke,“ wird widerspruchslos akzeptiert. Unser Fahrer hat uns seine Schwester als Führerin empfohlen und so lassen wir uns von dieser liebenswerten, klugen jungen Frau einiges erklären, was für uns unbekannt ist.

Nur ein paar besonders dreiste sind geblieben. Als wir einen steilen Weg herunterklettern, sitzt über uns einer auf einem Ast. „Schaut ihm bloß nicht in die Augen,“ rät Khaing-mar „er ist Einzelgänger und sehr aggressiv.“ Natürlich gehorchen wir aufs Wort.

Nur ein paar besonders dreiste sind geblieben. Als wir einen steilen Weg herunterklettern, sitzt über uns einer auf einem Ast. „Schaut ihm bloß nicht in die Augen,“ rät Khaing-mar „er ist Einzelgänger und sehr aggressiv.“ Natürlich gehorchen wir aufs Wort. Viele Menschen aus der Umgebung sind extra zum Fest angereist und haben offenbar noch nicht viele Touristen gesehen. Auch eine Schulklasse, kurz vor dem Abschluss, ist hier und jedes einzelne Mädchen möchte ein Bild zusammen mit uns.

Viele Menschen aus der Umgebung sind extra zum Fest angereist und haben offenbar noch nicht viele Touristen gesehen. Auch eine Schulklasse, kurz vor dem Abschluss, ist hier und jedes einzelne Mädchen möchte ein Bild zusammen mit uns.

Das muss Klaus übernehmen, ich lasse mich von ihm in der Gegend herumfahren. Diese kleinen Flitzer sind prima, völlig lautlos saust man mit bis zu 40 km/Stunde herum.

Das muss Klaus übernehmen, ich lasse mich von ihm in der Gegend herumfahren. Diese kleinen Flitzer sind prima, völlig lautlos saust man mit bis zu 40 km/Stunde herum.

Der nächste, der Dhamma-yan-ghi Tempel ist besonders alt und soll wenig besucht werden, aber das trifft heute keinesfalls zu. Bus für Bus werden Menschenmassen hierher gebracht. Es gibt mal wieder ein Fest, und es ist einen Tag vor Vollmondtag. Deshalb fahren wir noch ein wenig herum zu den kleineren unbedeutenden Pagoden. Als wir zu unserem Hotel zurückfahren schafft unser Gefährt mit Mühe und Not den letzten kleinen Anstieg; die Batterie ist leer. Wir könnten jetzt ein neues Fahrzeug bekommen oder die Batterie aufladen lassen, aber für heute reicht es. Wir wollen gerne in den Pool und genießen es, das große Becken für uns allein zu haben.

Der nächste, der Dhamma-yan-ghi Tempel ist besonders alt und soll wenig besucht werden, aber das trifft heute keinesfalls zu. Bus für Bus werden Menschenmassen hierher gebracht. Es gibt mal wieder ein Fest, und es ist einen Tag vor Vollmondtag. Deshalb fahren wir noch ein wenig herum zu den kleineren unbedeutenden Pagoden. Als wir zu unserem Hotel zurückfahren schafft unser Gefährt mit Mühe und Not den letzten kleinen Anstieg; die Batterie ist leer. Wir könnten jetzt ein neues Fahrzeug bekommen oder die Batterie aufladen lassen, aber für heute reicht es. Wir wollen gerne in den Pool und genießen es, das große Becken für uns allein zu haben.